ITIL®とは ~ITサービスマネジメントのフレームワーク~

「ITIL®」とは

ITILとは、ITサービスマネジメントにおいてそれぞれの組織に適応したグッドプラクティスの成功事例を体系化したガイドラインです。

グッドプラクティスをゼロから考案し組織に適用していくことももちろん可能ですが、多くの組織では、現在それぞれの環境に適応した良いプラクティスがすでにあるため、それらをそのまま活用できます。

一方で、もし世の中のプラクティスを参考にしたいということであれば、ITILを参照すると効率的です。ITILはグッドプラクティスですが、必ずその通りに行わなければならないものではありません。グッドプラクティスを参考にして、それぞれの組織に適したプロセスや手順を作成し、サービス管理をより効率的で効果的なものとして改善しながら、サービス品質の向上とコストの最適化を目指すべきです。

ITILでは、広い観点でITサービスを捉え、顧客に価値を提供するためにサービスライフサイクルベースのアプローチを採用しています。

ITILを活用するメリット

組織が成長する方法の一つとして、自分自身や組織を同業者や成功している他社と比較・評価し、能力のギャップを埋めることが挙げられます。このようなギャップを捉えて埋める有効な方法が、業界で広く利用されているグッドプラクティスを活用することです。ITサービスマネジメントにおいては、実際のシステム運営業務をITILに照らし合わせてギャップを分析することで、どこに問題があるのかを効果的・効率的に洗い出すことができます(抜け・漏れなく全体を捉えられる)。

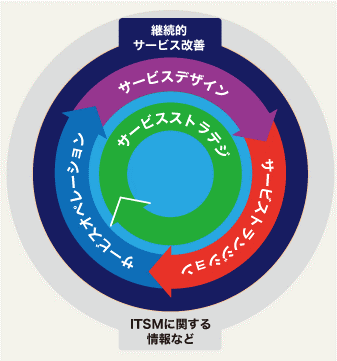

ITIL®は、サービス・ライフサイクルの5つの段階(ストラテジ、デザイン、トランジション、オペレーション、継続的サービス改善)で構成されており、それらを包括する形でITサービスマネジメント(ITSM)に関する情報が存在しています。

ITILの構成

図:ITIL®の構成 サービスライフサイクル

1. サービスストラテジ

2. サービスデザイン

3. サービストランジション

4. サービスオペレーション

5. 継続的サービス改善

ITIL®のライフサイクルの段階と概要

| ライフサイクルの段階 | 概要 |

|---|---|

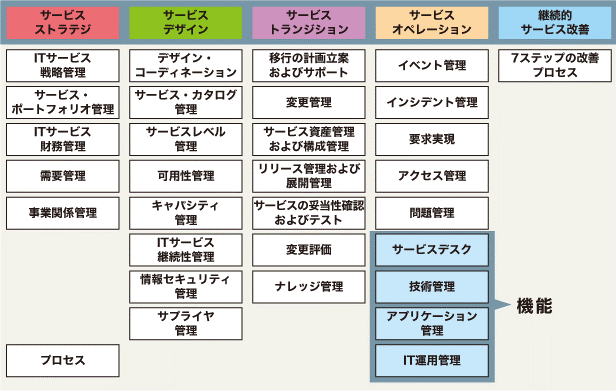

| サービスストラテジ(戦略) | 顧客の事業成果を達成するためにどのようなITサービスを提供するか、それらのITサービスをどのように管理するかの戦略を決定する。 需要管理、財務・コスト管理、ポートフォリオ管理、事業関係管理などが含まれる。 |

| サービスデザイン(設計) | サービスストラテジで決定した戦略の実現に向け、新規ITサービスの投入や既存ITサービスの変更に向けた設計を行う。 安全に本番環境に導入し、品質や顧客満足度、費用対効果の優れたITサービスを提供できるよう、プロセスおよび方針とともにITサービスを設計する。 サービスカタログ管理、可用性管理、キャパシティ管理、ITサービス継続性管理、サービスレベル管理、サプライヤ管理などが含まれる。 |

| サービストランジション(移行) | サービスデザインで設計されたサービスを、運用の段階に移行する際のリスクをコントロールする。 移行計画の立案、変更管理、サービス資産および構成管理、リリースおよび展開管理、サービスの妥当性確認、ナレッジ管理などが含まれる。 |

| サービスオペレーション(運用) | サービスデザインで合意されたサービスレベルに基づき、顧客・ユーザーに対してITサービスを提供する。 インシデント管理、要求実現、問題管理などのプロセスと、サービスデスク、技術管理、アプリケーション管理、IT運用管理の機能が含まれる。 |

| 継続的なサービ改善 | 将来にわたって事業ニーズの変化に対応し、有効性・効率性の高いITサービスを提供し続けるために、提供しているITサービスのパフォーマンスを測定・分析・レビューし、継続的な改善を行う。 他の4つのライフサイクルすべての段階で行われる。 |

ITIL®のプロセスと機能

ITIL®の資格体系について

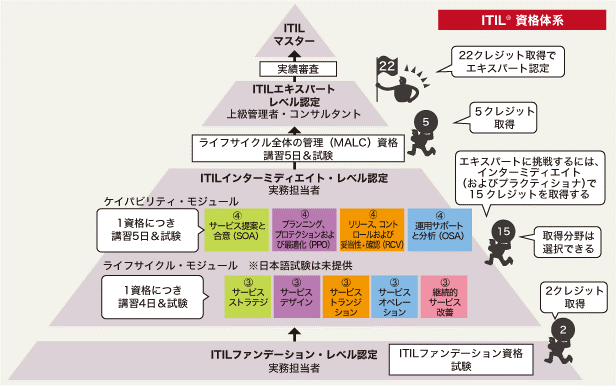

Foundation資格

ITILの認定資格を得たい方が最初に取得する認定資格です。資格試験のための学習を通じてITサービスマネジメントの基礎を学ぶことができます。認定試験に合格すると2単位を取得できます。

さらに上位資格を取得したい方は、Foundation資格が必須条件となります。

Practitioner資格

FoundationとIntermediateの間の位置づけとなる資格です。個人が組織内でITILを採用し適応させる能力を備えていることを認定するものです。

認定試験に合格すると3単位を取得できます。

Intermediate資格

より専門的な知識習得の証明となります。Foundation資格を保持していることが受験条件です。さらに、ライフサイクルとケイパビリティの各専門分野から認定教育コースを受講し試験に合格することによってIntermediate資格が認定されます。

ライフサイクルはサービスライフサイクルに関連したグッドプラクティス の知識習得を望む方が対象、ケイパビリティはプロセスや役割に関する深い知識を証明したいと望む方が対象の専門分野となります。

Expert資格

各専門分野の知識をバランスよく保有しており、実現場で活用できる能力が証明されます。Foundation資格を含めて合計17単位以上を取得すると、 ”Managing Across the Lifecycle”コースの受講および試験受験ができるようになります。こちらの受験合格によって合計22単位以上取得するとExpert資格が認定されます。

Master資格

Expert資格を保持していることが受験条件です。ITILの優れた知識や理論を適用した経験があることが求められます。認定教育ではなく、経歴書の提出および面接によって進められます。

まとめ

ITILプロセスを取り入れる上で、よく、業務にツールを合わせるか、ツールに業務をあわせるかのという議論になります。これは業務の整理・分析・改善を実施した上でも発生します。また、業務が整理された後は、高額で高機能なツールを利用せずとも、最低限の機能があるツールを安く比較すれば良いのではないかという、話にもなります。

いわやるITILツールは、導入すればすぐに効果が出る銀の弾丸ではありません。しかし、道具(ツール)を「活用」できるのは人間にだけが可能な技能です。道具(ツール)は、人間の能力や組織の能力を増幅する、人類が産み出したものです。ITILというフレームワークの効果を最大限に引き出すためには、それを実現するツールにもこだわり、組織に合ったものを選ぶことが重要でしょう。

例えばインシデント管理と問題管理。管理する内容は似ていますが、その管理指標が全く違います。(インシデント管理は主に「時間」、問題管理は「数」)この二つは別々のプロセスで管理されるべきですが、インシデント管理と問題管理の連携は、それぞれのプロセスの効率改善につながり、プロセス事態の効果的な連携につながるので重要です。このようにプロセス間の連携が容易なことは、ツールの選定を行う場合に重視すべき要件と言えます。

また、単に情報を記録、管理するだけではなく、ナレッジとして活用できることも必要です。蓄積された情報の活用する高い検索性が常用ですし、ITIL V3から取り入られている「ライフサイクル管理」を実現するためにも、情報の可視化・分析ができることも重要です。

このように、ITILの導入し、ITサービスマネジメントを成功に導くためには、ツールの選択を人任せにせず、しっかりと検討することが重要といえるでしょう。

ITIL導入でお悩みではありませんか?

ITILの導入にユニリタの「LMIS」を活用することで、コストの最適化とサービス品質のお悩みを解消します。

- インシデント対応や変更作業の記憶が散在しており、情報が活用できない

- IT部門が実施するそれぞれの業務やサービスの評価ができない。標準化による信頼性の向上

- 役割や手順が明確に定まっていない

>>ITIL導入の課題について「LMIS」でできる解決策を見る