最新版ITIL 4を活用したITサービスマネジメント変革とは?~ITIL 4 概要~

ITサービスマネジメントに関して、実際に効果があったプラクティスをまとめたITIL®(以降ITIL)は、1990年前後に初期バージョンがリリースされた後、2000年前後にV2、2007年にV3がリリースされ、その後2011年にV3の改良版である2011 editionがリリースされました。

そして、V3のリリースから12年後となる今年の2月22日、デジタルトランスフォーメーションに対応した「ITIL® Foundation ITIL 4 Edition」(以降、「ITIL 4」)の英語版がリリースされ、既に多くの方がSNSや研修、セミナーなどを通じてレビューや意見を発信されています。

私の会社では、ITIL®やTIPA®、IT4IT™、COBIT®、VeriSM™、SIAM®、IT-CMF™、TOGAF®などのフレームワークを複合的に活用し、お客さまの組織におけるITガバナンスおよびITサービスマネジメントの最適化を支援していますが、これまでITIL® v3/2011 edition(以降、「ITIL v3/2011」)を活用されてきたお客さまから、「最新版であるITIL 4をどのように活用したらいいのか?」という相談が最近増えています。

そこで、最新版であるITIL 4を活用したITサービスマネジメント変革アプローチを、ITIL 4の重要な概念を切り口として、私の独自解釈を加えてシリーズでお伝えしたいと思います。

そのパート1である今回は、まずITIL 4の知識体系の概要をお伝えしたいと思います。

目次

筆者紹介

ITIL 4が参照しているフレームワーク

ITIL 4では以下のフレームワークや書籍を参照しています(一部のみ抜粋)。括弧の中は、各フレームワークから取り入れたと思われる主要概念です。

このように、ITサービスマネジメントの概念が大きく広がり、エンタープライズレベルの包括的なフレームワークに進化したと言えます。

- COBIT® 2019(エンタープライズガバナンス、リスク最適化、リソース最適化)

- IT4IT™(バリューチェーン、バリューストリーム)

- TOGAF®(エンタープライズアーキテクチャ)

- Lean IT(リーン)

- The Goal(トヨタ生産方式)

- The DevOps Handbook(DevOps)

- A Guide to AgileSHIFT™(エンタープライズのアジャイル変革)

- PRINCE2 Agile®(アジャイル開発に適したプロジェクト管理)

- Management of Risk(リスク管理)

- Management of Value(提供価値の管理)

ITIL 4の構成要素

ITIL 4は、ITIL v3/2011とは大きく異なる概念を取り入れており、主に以下の5つの重要な概念があります。

- サービスバリューシステム

- サービスバリューチェーン

- サービスマネジメントの4つの側面

- プラクティス

- バリューストリーム

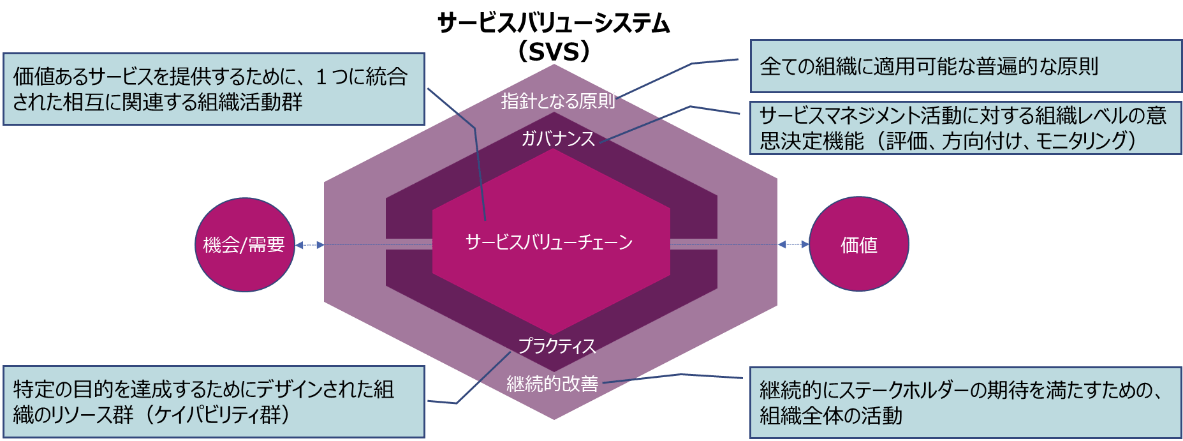

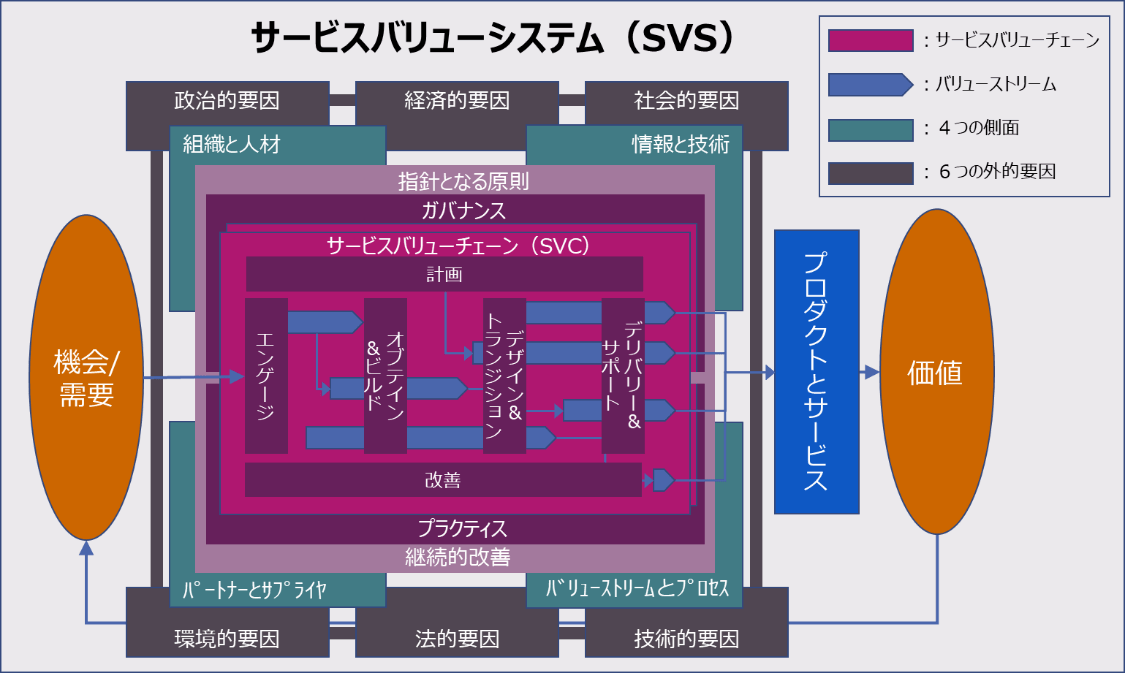

サービスバリューシステム(SVS)

ITIL v3/2011では、サービスライフサイクルという概念がありましたが、その概念はITIL 4ではなくなり、新たにサービスバリューシステム(SVS)という概念が生まれました。

SVSは、以下の5つのコンポーネントで構成され、それらが1つのエコシステムとして機能することで、サービスによる価値が創造されることを示しています(図1)。

- 指針となる原則

- ガバナンス

- サービスバリューチェーン

- プラクティス

- 継続的改善

図1. サービスバリューシステム(SVS)<出典:ITIL 4>

SVSのエコシステムでは、「機会/需要」が「サービスバリューチェーン」を通じて「価値」になることを概念化しており、「サービスバリューチェーン」の活動は「指針となる原則」と「継続的改善」の枠組みの中で、「ガバナンス」の機能と「プラクティス」のリソース(ケイパビリティ)により実行されます。

| サービスバリューシステム(SVS)は、サービスによる価値創造のための、5つのコンポーネントで構成されるエコシステムである。 |

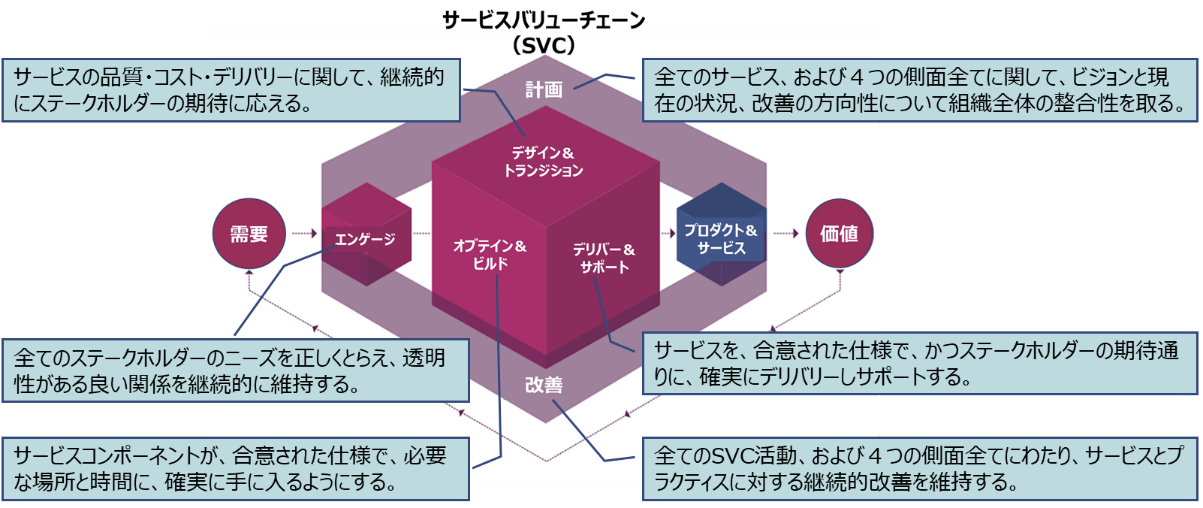

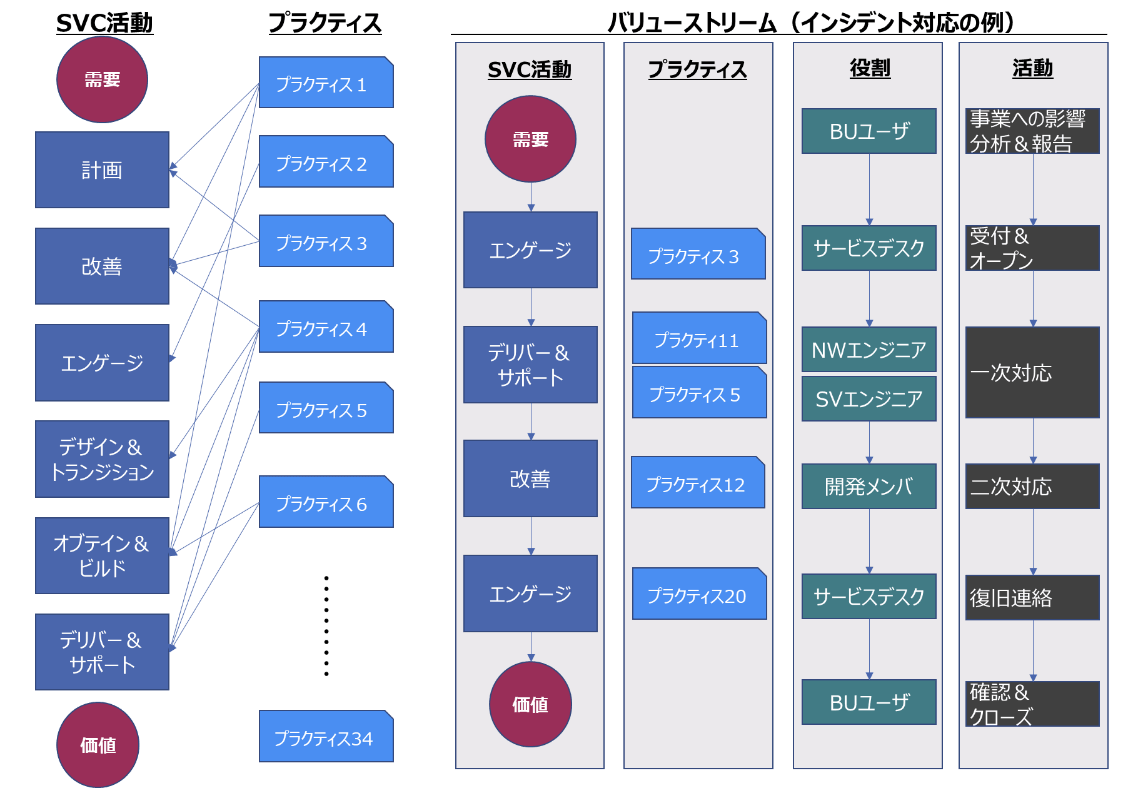

サービスバリューチェーン(SVC)

SVSの中心となるコンポーネントであるサービスバリューチェーン(SVC)は、需要に対する価値を提供するプロダクトやサービスの、開発とマネジメントに関する活動を体系化したものであり、特定のビジネスモデルに対するオペレーティングモデルと言えます。

SVCは、以下の6つの活動で構成されます(図2)。

- 計画

- 改善

- エンゲージ

- デザイン&トランジション

- オブテイン&ビルド

- デリバー&サポート

図2. サービスバリューチェーン(SVC)<出典:ITIL 4>

SVCの各活動は、SVSのコンポーネントであるプラクティスを複数組み合わせて実行されますが、以下の4つの基本ルールを適用し、後述する「サービスマネジメントの4つの側面」の「バリューストリーム」で活動の流れをストーリーとしてデザインすることで、自社の組織固有の課題に合わせた効果的で効率的な活動にすることができます。

- 外部とのやり取りは、すべて「エンゲージ」に集約する。

- すべての新しいリソースは、「オブテイン&ビルド」を通して確保する。

- すべての計画活動は、「プラン」に集約する。

- すべての改善活動は、「改善」から始める。

| サービスバリューチェーン(SVC)は、プロダクトやサービスのライフサイクル上の全ての活動が、最終的な勝ちになるまでどのように貢献するかを可視化し体系化した、特定のビジネスモデルに対するオペレーティングモデルである。 |

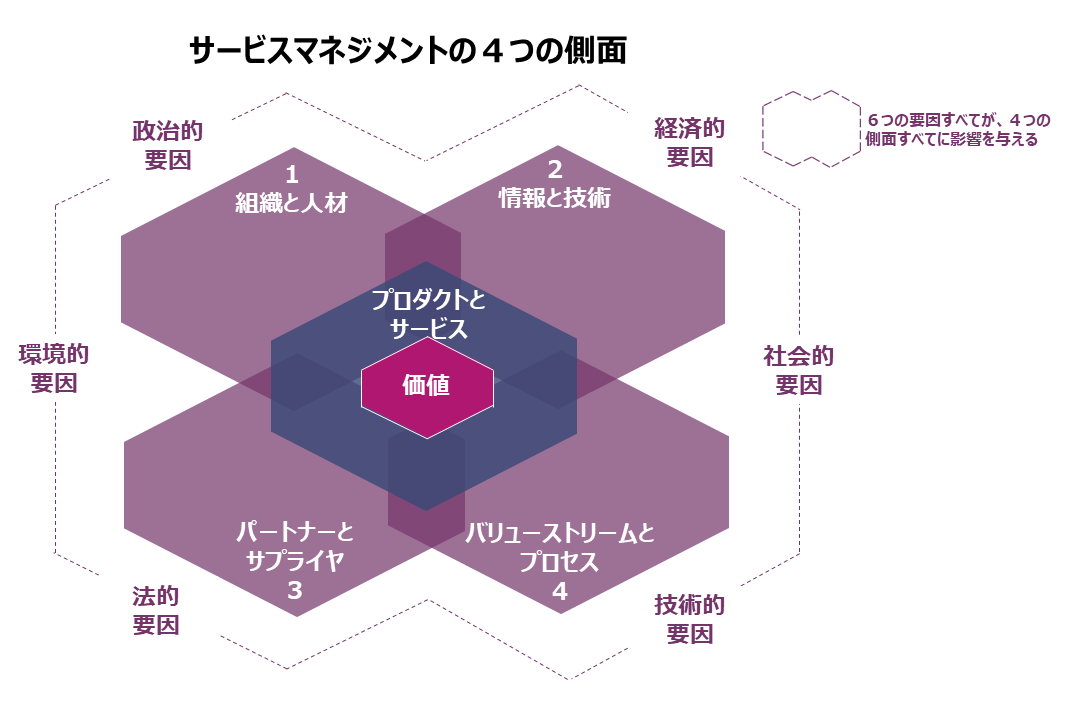

サービスマネジメントの4つの側面

サービスマネジメントの4つの側面は、SVSというエコシステムの中で、効果的かつ効率的にサービス価値を創造するために必要となる「観点」であり、組織の戦略やビジネスモデルに合わせてバランスを取ることが必要です(図3)。

- 組織と人材

- 情報と技術

- パートナーとサプライヤ

- バリューストリームとプロセス

図3. サービスマネジメントの4つの側面<出典:ITIL 4>

この4つの側面は、ITIL v3/2011のサービスデザインの原則で示された「4つのP」を進化させたものだと思われます。

ITIL v3/2011の4つのPは、人材(People)、プロセス(Process)、プロダクト(Product:サービス、技術、ツール)、パートナー(Partner:サプライヤ、メーカー、ベンダー)であり、ITIL 4では新たに「情報」と「バリューストリーム」が追加されました。

デジタルトランスフォーメーションの中で、データと情報をどう取り扱うかが重要であるため、「情報」という観点が加わったことが理解できます。

「バリューストリーム」は、SVS上で「機会/需要」が「サービスバリューチェーン」を通じて「価値」になるという流れの中で、組織固有の課題に関してSVSのどのプラクティスが、誰により、どのような流れで実施されるのかをデザインしたSVC上のシナリオ“群”です。

“群”としたのは、SVCとバリューストリームは1対1の関係ではなく、1つのSVCは複数のバリューストリームにより構成されるからです。

また、「プロセス」は、ITIL v3で定義された24プロセスのことではなく、特定の目的を達成するためのインプットとアウトプットを伴う一連の活動という観点に変わり、これまでのITIL v3プロセスとして定義されていた活動は、SVSのコンポーネントであるプラクティスの中に包含されました。

さらに、4つの側面に対して制約や影響を与える6つの外的要因があります。

- 政治的要因

- 経済的要因

- 社会的要因

- 技術的要因

- 法的要因

- 環境的要因

6つの外的要因は、4つの側面に関する意思決定において考慮すべきことですが、SVSのコンポーネントであるガバナンスと、プラクティスの「リスク管理」における重要な観点になります。

| サービスバリューシステム(SVS)を構築するにあたり、6つの外的要因による制約や影響を考慮し、4つの側面のバランスを取ることで、効果的かつ効率的にサービス価値を提供することができる。 |

プラクティス

SVSのコンポーネントである「プラクティス」は、ITIL v3/2011のプロセスの概念に替わる新しい概念であり、「業務の遂行や特定の目的の達成のためにデザインされた、一連の組織リソース」と定義されています。

私は、この「プラクティスは一連の組織リソースである」という定義に違和感があり、「プラクティスは、特定の目的や課題に対応するために必要な組織のケイパビリティ」と解釈することにしました。

「プラクティス」は、正確には「ITILマネジメントプラクティス」とITIL 4では定義されており、3つのカテゴリがあります。括弧内はプラクティスの数で合計34のプラクティスがあります。

- ビジネスマネジメントプラクティス(14)(※1)

- サービスマネジメントプラクティス(17)

- テクニカルマネジメントプラクティス(3)

※1:ITIL 4では、ビジネスマネジメントプラクティスではなく、ジェネラルマネジメントプラクティスと定義していますが、内容はサービスマネジメントに必要となるビジネスマネジメントのプラクティスなので、私は「ビジネスマネジメントプラクティス」と解釈しました。

以下はカテゴリごとのプラクティス一覧です(表1)。

| 【各プラクティスの背景色の説明】 | ||

| 灰:ITIL v3から継承されたもの | 青:ITIL v3から大幅に変更されたもの | 赤:ITIL 4で新たに追加されたもの |

| ビジネスマネジメント プラクティス: 14 |

サービスマネジメント プラクティス: 17 |

テクニカルマネジメント プラクティス: 3 |

| 戦略管理 | サービスレベル管理 | 展開管理 |

| ポートフォリオ管理 | 可用性管理 | インフラとプラットフォームの管理 |

| サービス財務管理 | サービスカタログ管理 | ソフトウェアの開発と管理 |

| 関係管理 | サービス構成管理 | |

| サプライヤ管理 (SIAM) | サービス評価とテスト | |

| ナレッジ管理 | サービス継続性管理 | |

| 情報セキュリティ管理 | サービスリクエスト管理 | |

| 継続的改善 | 変更コントロール | |

| アーキテクチャーマネジメント | リリース管理 | |

| 労働力と人材の管理 | キャパシティとパフォーマンスの管理 | |

| リスク管理 | モニタリングとイベントの管理 | |

| 組織レベルの変更管理 | インシデント管理 | |

| プロジェクト管理 | 問題管理 | |

| 測定とレポート | サービスデスク | |

| ビジネス分析 | ||

| サービスデザイン | ||

| IT資産管理 |

表1. プラクティス一覧<出典:ITIL 4>

前述しましたが、これらのプラクティスの1つ1つを見ても、「一連の組織リソース」というより「特定の目的や課題に対応するために必要な組織のケイパビリティ」と解釈する方がしっくりします。

また、ITIL 4では、各プラクティスに関して、SVCの6つ活動の、どの活動に寄与するかを記述しています。

| プラクティスは、特定の目的や課題に対応するために必要な組織の”ケイパビリティ”である。 |

バリューストリーム

バリューストリームは、前述の「サービスマネジメントの4つの側面」で説明した通り、4つの側面の1つであり、各組織でSVCをデザインする際に、各組織の状況に合わせた実践的な活動としてデザイン(ドキュメント化)する必要があるものです。

したがって、バリューストリームは、サービスマネジメントの側面ではなく、SVSのコンポーネントの1つに追加した方が良いと私は思います。

図4は、SVCとプラクティスの関係、および「インシデント対応」という課題に対するバリューストリームをイメージ化したものです。

なお、この例で示したインシデント対応のバリューストリームは、イメージを伝えるものであり、実効性のあるものではありません。

図4. バリューストリームのイメージ

バリューストリームは、SVC上の特定の目的や課題に対して、プラクティスを一連の流れにデザインし、それぞれのプラクティスで誰がどのような活動をするかをまとめたものです。

このように、プラクティスはそれぞれ単独のケイパビリティとして機能するのではなく、組織の課題に対するバリューストリームというケイパビリティ・クラスター(ケイパビリティの集合体)として機能するようにデザインすることが、ITIL 4の重要な概念です。

| バリューストリームは、組織固有のプラクティス集合体(ケイパビリティ・クラスター)であり、その組織のバリューチェーンの構成要素である。 |

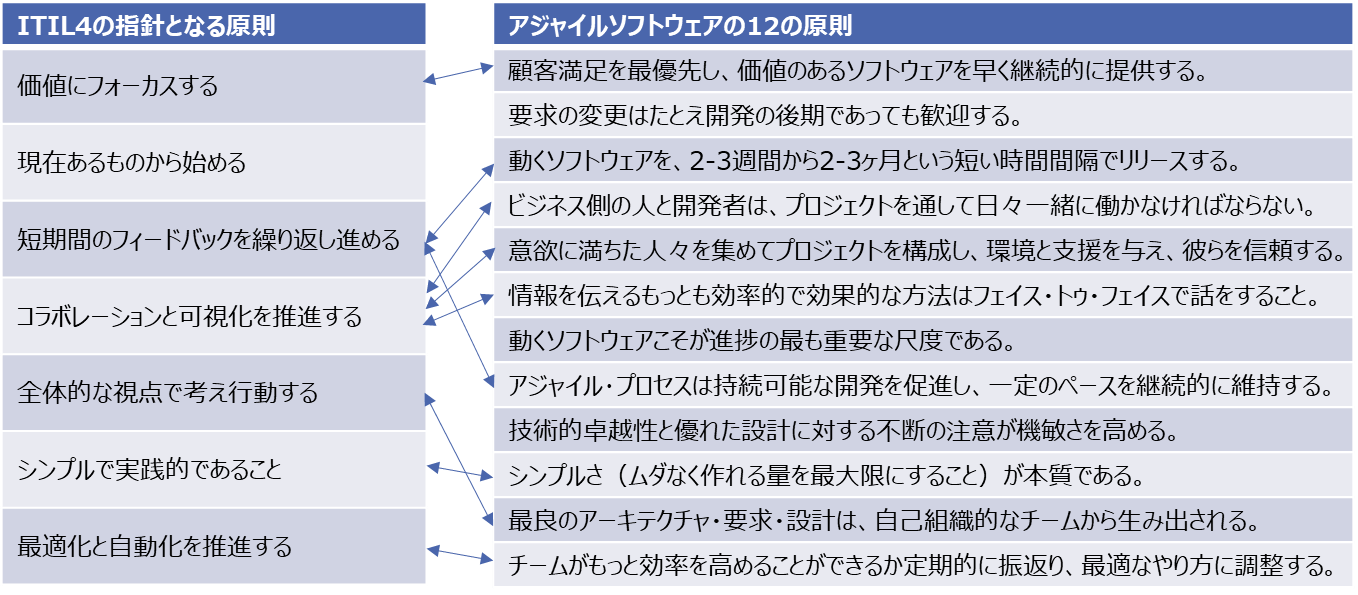

指針となる原則

SVSのコンポーネントの1つである「指針となる原則」は、アジャイル開発手法を採用して開発する人たちが持つべき価値観をまとめた「アジャイルソフトウェア開発宣言」に付随する「アジャイルソフトウェアの12の原則」と同等の位置付けのもので、自社のSVSを実現させるために必要となる、自律的に腹落ちして行動するための共通の価値観(クレド)です。

図5はITIL 4の「指針となる原則」と「アジャイルソフトウェアの12の原則」を比較したものですが、アジャイルソフトウェア開発で採用された原則の多くがITIL 4でも取り入れられていることが分かります。

図5.ITIL 4の「指針となる原則」と「アジャイルソフトウェアの12の原則」の比較

唯一、ITIL 4の「現在あるものから始める」という原則は、「アジャイルソフトウェアの12の原則」には直接的に含まれていませんが、ITIL 4という全く新しい概念を組織が採用し適応する上で、最も重要な原則であると私は思います。

ITIL 4という新しく大きく広がった概念と観点に対して、いま自分たちの組織がどこまでできているのか、どこができていないのか、目指すべきゴールはどこなのかを明らかにし、その上で価値があるものは残し、不要なものは捨て去り、必要な変更を加えるというアプローチが必要であることを、この原則は示しています。

また、他の原則についても、1つ1つ組織の現状にあてはめて深く考えてみると、新たな気づきや改善の糸口が見えてくると思います。

ガバナンス

もう1つのSVSのコンポーネントである「ガバナンス」は、「評価」「方向付け」「モニタリング」で構成されています。「価値」「リスク」「リソース」の3つの観点で、組織内に整備したSVSが組織の戦略やポートフォリオなどと整合性が取れているかを評価し、必要な方向付け(意思決定)を行い、SVCと、その中で実行されるプラクティスとバリューチェーンが、デザインした通りに機能し、期待する価値を出しているかを継続的にモニタリングする機能を定義しています。

このように、これまでのサービスマネジメントという視点に対して、組織レベルのガバナンスという経営者の視点が加わったことが特徴と言えます。

ITIL 4の全体構成

ITIL 4では明示していませんが、ITIL 4の重要な概念である、「サービスバリューシステム(SVS)」「サービスバリューチェーン(SVC)」「サービスマネジメントの4つの側面」「プラクティス」「バリューストリーム」のそれぞれが、実際の組織においていくつ存在することになるのか仮説を立ててみました。

SVSは、組織全体の戦略との整合性と最適化の観点で、1つの組織で1つ存在するのが自然だと思います。別の言い方をすると、1つのサービスポートフォリオに1つのSVSが存在するイメージです。

同様に、サービスマネジメントの4つの側面に関する観点も、組織全体の戦略との整合性と最適化の観点で、1つの組織で1つ存在するのが自然だと思います。

SVCは、プロダクトまたはサービスの顧客を含むステークホルダーや、サプライチェーンの形態により変化しますので、ビジネスモデルごとに1つのSVCが存在すると思います。

プラクティスは、ITIL 4が提供する汎用的なナレッジですので、各組織はそれを参照するのみだと思います。

バリューストリームは、SVCのEnd-To-Endの活動を網羅する必要がありますので、1つのSVCに複数のバリューストリームをデザインすることになります。

上記を踏まえて、ITIL 4のSVS全体構成をイメージ化したのが図6です。

図6. ITIL 4のSVS全体構成イメージ(独自に作成)

1つの組織には、1つの「SVS」と、1つの「サービスマネジメントの4つの側面」と「6つの外的要因」による観点があり、その中に複数の「SVC」が存在し、各SVCの中に複数の「バリューストリーム」が存在する、というイメージです。

これを前提とし、各組織の現在のサービスとサービスマネジメントの仕組みをベースにして、SVSとSVCおよびバリューストリームがどのようになるかをイメージしてみると理解が深まると思います。

次回は、ITIL 4の重要な概念の1つである「エンゲージメント強化」について考えてみたいと思います。

ITIL® はAXELOS Limited の登録商標です。

ITIL導入でお悩みではありませんか?

ITILの導入にユニリタの「LMIS」を活用することで、コストの最適化とサービス品質のお悩みを解消します。

- インシデント対応や変更作業の記憶が散在しており、情報が活用できない

- IT部門が実施するそれぞれの業務やサービスの評価ができない。標準化による信頼性の向上

- 役割や手順が明確に定まっていない